物理層とデータリンク層

物理層の仕事

コンピュータの世界は0と1の2つの数字から成り立っています。この0と1の数字をビットと呼び、ビットの繋がりをビット列と呼びます。物理層はOSI参照モデルの最下層に位置する層で、ビット列と物理的なケーブルなどのハードウェアを流れる電気的な信号を変換する機能を提供しています。

ネットワークを利用して通信を行うためには、コンピュータにケーブルを繋げたり、無線を使うなどいくつか方法があります。そしてデータはこのケーブルや電波の中を電圧の変化や光の点滅といった信号として流れていきます。通常コンピュータは0と1の数字からなるビット列でデータを処理しています。このデータを信号に変換して通信媒体に流す仕事を物理層が行っています。

コンピュータをネットワークアダプタに接続し、コンピュータが送信するデータを電気信号に変換してネットワーク媒体上に送り出したり、ネットワーク媒体から受け取った電気信号をデータに変換することが物理層の仕事です。物理層はあくまでも隣接するネットワーク機器までデータを送り届けることしか意識していません。無事にデータが届いたのか?宛先まで届いたのか?といった仕事は物理層ではなくデータリンク層やネットワーク層、トランスポート層などが担っています。

物理層はハードウェアとの関わりが深い

物理層はOSI参照モデルで唯一物理的なハードウェアと関わりを持つ層になります。

ネットワーク媒体にはネットワークケーブルの特性(メディアタイプ)やコネクタの形状(コネクタタイプ)、データと電気信号の変換方式(シグナリングタイプ)など様々な種類が存在します。物理層はこのような物理的なネットワーク媒体の仕様も定義していて、どのようなハードウェアを使っていても、同じようにデータの送受信できるようにしています。このような仕様は物理層だけで定義されることは少なく、通常は第2層のデータリンク層と合わせて定義されることが多いです。

各ノード間を繋ぐケーブルなどのことをを通信媒体といいます。通信媒体にも様々な種類があり、大きく3つに分けられます。

・金属線ケーブル

主に電圧の変化を利用して信号を相手に伝えます。周囲の環境や材質などの影響により波形がゆがみやすいため、長距離の伝送には「リピータ」と呼ばれる信号を増幅させる装置を使用します。

・光ファイバーケーブル

光の明滅で信号を相手に伝えます。周囲のノイズなどの影響を受けにくいため、数キロという長距離伝送も可能です。金属線ケーブルにくらべて高価で、ガラスの繊維で出来ているため施工時の取り回しが難しいという欠点があります。

・無線

物理的なケーブルを使わずに電波や赤外線で信号を相手に伝えます。物理的なケーブルを使用していないため、周囲の電波状況や障害物などの影響が発生する場合があります。

物理層の規格

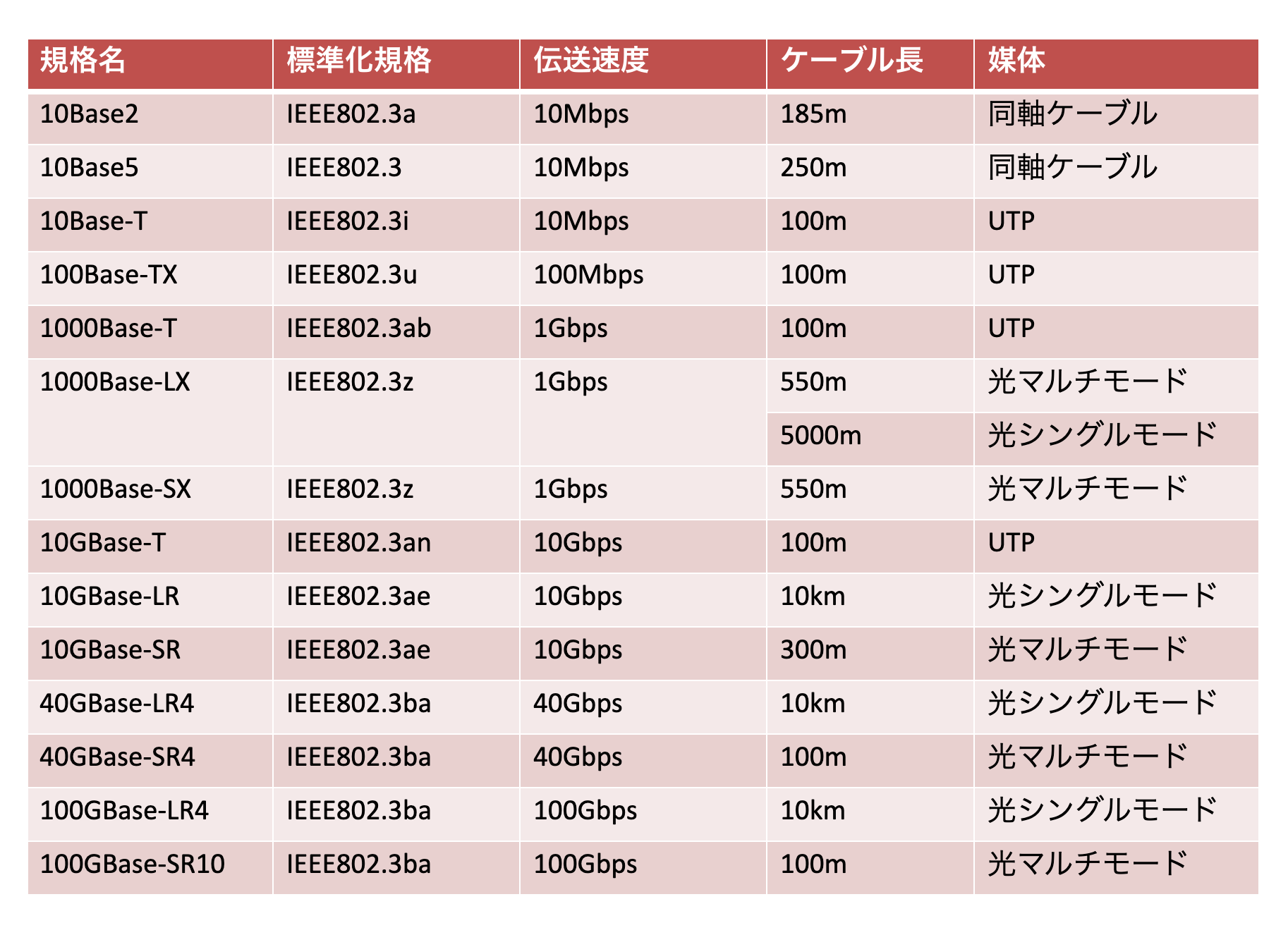

物理層には非常に多くの規格が存在します。それぞれの規格の特徴を理解して、規格ごとの長所や短所を把握しておくことはネットワークエンジニアとしてとても大事なことですが、規格の数が多いと理解するのも大変です。そこでまずは全体像を把握するために、物理層の規格を整理してみましょう。物理層の規格はデータリンク層とセットで標準化されているため、データリンク層も含めて記載しています。

物理層とデータリンク層で標準化されている規格は、IEEEで標準化されています。IEEEでは多くの標準化が行われていますが、物理層とデータリンク層の標準化はIEEE802委員会が標準化を行っていて、その中でも現在主流となっている規格が有線LANの規格「IEEE802.3」と無線LANの規格「IEEE802.11」です。IEEE802委員会ではそれ以外の規格も多く標準化していますが、この2つの規格を押さえておけば問題ありません。

有線LANの規格 IEEE802.3

最近の有線LANは、ほぼイーサネットが使われているといってもよいでしょう。イーサネットの規格はIEEE802.3で標準化が行われています。IEEE802.3の中にも多くの規格があり、規格ごとにIEEE802.3の後ろにアルファベットが付与されます(IEEE802.3iやIEEE802.3uなど)。また規格名称だけでは、その規格がどのような内容なのかが判別できないため、規格名称とは別に、規格の概要が分かるような別名を使用するのが一般的になっています。たとえば、ツイストペアケーブルを使用する1Gbpsの規格であるIEEE802.3uの場合、「1000BASE-T」という別名で呼びます。別名表記方法には以下のようなルールが決められています。

イーサネット規格ごとの仕様は以下の通りです。

代表的なケーブルといえばツイストペアケーブル

ツイストペアケーブルとは、いわゆるLANケーブルのことで会社や自宅などでパソコンに接続されているケーブルです。100BASE-Tや100BASE-TXなど媒体に「T」が付いているものはツイストペアケーブルのことです。

ツイストペアケーブルは一見すると1本のケーブルのように見えますが、中には8本の銅線が2本ずつ撚り合わせて4対の「より対線」にしています。薄い被覆で覆われているだけなので、ノイズに弱く一般的なケーブルの最大長は100mまでと規定されています。

ツイストペアケーブルには、ケーブルをアルミ箔などで処理してノイズに強くしたものをSTP(シールド付きツイストペア)、なにも処理していないものをUTP(シールドなしツイストペア)と呼びます。STPはケーブルが固く、取り回しがしづらいため工場など特定の環境でしか使われていません。一般的に会社や自宅で使われるケーブルは、ほぼUTPが使われています。

ツイストペアケーブルのカテゴリ

ツイストペアケーブルはEIA(米国電子工業会)で規格化されていて、伝送品質の違いによって1から7までのカテゴリに分類されています。数字が大きいほど伝送品質が高くなります。

LANで使用出来るカテゴリは3以上ですが、100BASE-TXや1000BASE-Tなどの最近の規格はカテゴリ5以上のケーブルが必要になります。

古いUTPケーブルを使い回してLANの更改を行う場合は注意が必要です。1000BASE-Tを使って1Gbpsの速度を出したいのに、ケーブルの規格がカテゴリ5で1000BASE-Tに対応していなかったという最悪な場合も。。

また、UTPケーブルを敷設する場合は、将来的に利用する通信帯域や規格を考慮してケーブルを選定するようにしましょう。

ストレートケーブルとクロスケーブル

ツイストペアケーブルはストレートケーブルとクロスケーブルの2つに分類されます。一見すると同じようにしか見えませんが、被覆の中にある銅線の配線が異なります。銅線は8本あり、それぞれ色が異なっていて、ストレートケーブルとクロスケーブルでピンアサイン(結線の組み合わせ)が決まっています。

また、ツイストペアケーブルは「RJ–45」と呼ばれる電話のモジュラージャックを少し大きくした形状のコネクタを使用します。8本の銅線をRJ–45コネクタの金属部分に結線して接続します。このとき、2つのピンアサインが同じ場合はストレートケーブル、ピンアサインの1番と3番、2番と6番が交差(クロス)して接続されている場合をクロスケーブルと呼びます。

MDIとMDI-X

PCやプリンタ、ルータのポートをMDIポートと呼び、ピンアサインの1番と2番を送信用に使用し、3番と6番を受信用に使用します。逆にスイッチのポートはMDI-Xポートと呼び、1番と2番を受信用に使用し、3番と6番を送信用に使用します。

ルータなどのMDIポートをスイッチに接続する場合、ピンアサイン1番と2番を使用してデータを送信すると、スイッチ側では1番と2番で受信します。逆にスイッチから3番と6番で送信したデータは、ルータ側で3番と6番で受信します。このようにMDIとMDI-Xを接続する場合はストレートケーブルを使用します。

逆にルータ同士やスイッチ同士など、MDI同士、MDI-X同士を接続する場合はクロスケーブルを使用しなければ、送信用と受信用でぶつかってしまうためクロスケーブルを使用する必要があります。

Auto MDI/MDI-X

ストレートケーブルとクロスケーブルの使い分けは、LANの配線工事で間違えることも多くトラブルの原因になっていました。しかし最近は、ネットワーク機器に自動でMDIとMDI-Xを判別してくれる機能が実装されています。この機能が実装されているネットワーク機器では、接続する相手のポートがMDIなのかMDI-Xなのかを自動判別し、ポートの動作を変更することが可能です。この機能によってクロスケーブルは不要になり、すべてのケーブルをストレートケーブルに統一することが可能になりました。

1000BASE-T以降は8本の銅線すべてを使用

実は100BASE-TXの場合、8本の銅線のうち4本(1番と2番が送信用、3番と6番が受信用)しか使用していません。残りの4本もデータ通信に使用することで通信速度を向上させたので1000BASE-Tです。1000BASE-Tは、IEEE802.3abで標準化されています。1000BASE-Tは100BASE-TXとは違い、高速通信を実現させるために送信も受信も同じ銅線で行うように実装されています。

1000BASE-Tからは、MDI/MDI-Xの自動認識機能が規格に組み込まれています。そのため、1000BASE-T以降の規格はストレートケーブルとクロスケーブルの使い分けの考慮は必要なくなりました。

CSMA/CD方式

CSMA/CDとはCarrier Sense Multiple Access with Collision Detectionの略で簡単に言うと「キャリアを検知して見つからなければ送信を開始し、尚かつ送信中に衝突が無いかを監視する」というルールです。

CSMA/CD方式は、イーサネットで使用されているとても重要な技術です。

CSMA/CD方式の動作は以下の通りです。

- イーサネット上のノードは自身が通信を開始する前に伝送路に他のノードが通信(物理的には一定長の電気信号のこと)を行っていないかを確認します。

- 伝送路に通信が流れていなければデータを送信します。

- もし他のノードの通信があった場合は通信が終わるのを待ってからランダムな待機時間後に送信を行います。

イーサネットの伝送路に繋がっている全てのパソコンは、データが伝送路上に流れてくると自分宛のデータかどうかチェックして、自分宛のデータだけを取り込み、それ以外は捨てます。もちろん物理的にケーブルはネットワーク全体で考えると距離(長さ)がありますのでタイミングによっては複数のノードが同時に通信を行ってしまう場合もあります。その場合、伝送路内で通信(電気信号)の衝突(コリジョン)が発生し、そのデータは破壊されてしまいます。コリジョンが発生するとケーブル内の電圧が上がりケーブルにそって電気信号が戻ってきます(これをジャム信号と呼びます)。

イーサネット上の各ノードがそのジャム信号を検知したらデータを送信するのをやめます。そのあとお互いが同時にデータを送信するとまた衝突が起きてしまうので、伝送路が空くのを待ってからランダムな待機時間後に再度送信します。再送の回数は最大で16回と決められており、16回で通信に成功しないと、通信失敗としてOS側へ通知されることになります。

以上のように1本の伝送路上の、多数のノードが共有している場合でも宛先へデータを送ることが可能になります。

これがCSMA/CD方式の動作になります。

この方式はイーサネットが規格化されて今日まで約20年使われてきました。ネットワークという時代の流れが速い世界において20年も使われ続けているということからも 非常にすぐれた方式でしたが、近年通信速度の高速化とセグメントごとのノードの増加に伴い、イーサネットで使用されてきたCSMA/CD方式での衝突の検知では対応できなくなっています。

このような状況から現在はCSMA/CD通信ではなく全二重通信が主流になっています。

半二重通信/全二重通信

半二重通信と全二重通信の違いを例えるなら、トランシーバーと電話の違いに似ています。トランシーバーは自分が喋っている間、相手は聞くことしかできません。自分がしゃべり終わると送信と受信を切り替えてから、相手がしゃべり始めます。このように相手が喋っている間は自分は喋ることが出来ず、自分が喋っている間は相手の話を聞くことができないような通信を半二重通信(ハーフデュプレックス)と呼びます。逆に電話では、お互いが同時に喋ったり聞いたりすることができます。このようにお互いが同時にしゃべったり聞いたりすることができる通信を全二重通信(フルデュプレックス)と呼びます。これら双方向の通信方式をデュプレックスと呼んでいます。

半二重通信は片側の機器からデータを送信している間は、もう片側の機器はデータの受信しかできないためスループットも出ません。半二重通信は全二重通信に比べるとデメリットしかなく、今ではほとんど使われていません。10BASE2や10BASE5などの同軸ケーブルを利用したイーサネットの場合、半二重通信が存在していましたが、現在のネットワークで使われているところは皆無と言ってよいでしょう。半二重通信/全二重通信はネットワーク機器によって、手動設定できるものもありますが、必ず全二重通信に設定するようにしましょう。

スピードとデュプレックスは隣同士で合わせる

デュプレックスの設定は手動で設定する場合と、自動で設定場合があります。自動で全二重か半二重かを判別して設定する機能をオートネゴシエーションと呼びます。

オートネゴシエーションの動作の仕組み

相手の通信モードを認識するためにオートネゴシエーション機能を持っているインタフェースが物理的に接続されると、FLP(Fast Link Pulse)バーストと呼ばれるパルス信号を送信します。

同様な信号にNLP(Normal Link Pulse)と呼ばれる信号もあります。この信号は10BaseTでのリンクが正常に機能しているかどうかをチェックするだけの信号で、FLPはこのNLPを拡張しオートネゴシエーションを処理するための情報を含んでいます。当然NLPとの互換性も持っています。

FLPに自身のサポートする通信モード情報を付加してお互いに送信し合うことにより、お互いがサポートする通信モードのうち最も優先順位が高いモードに設定されます。

通信モードの選択優先順位は以下のようになっています。

基本的に通信速度の速いものから順に選択されます。

オートネゴシエーションの注意点

オートネゴシエーションはお互いに通信モードを気にすることなく接続できるので、非常に便利なのですが注意しなければいけない点があります。

片方の通信モードが固定モードで、もう片方がオートネゴシエーションが有効になっている場合

PC側がオートネゴシエーションモードで、HUB側が10Mbps全二重の固定モードの時の動作は以下のようになります

- ルータA側はオートネゴシエーションモードなのでFLPを送信しますが相手側は固定モードのためFLPを受け取っても何もしません。

- 固定モード側のルータBはNLP信号を送出しリンクが正常に機能しているかどうかをチェックします。(100M固定の場合はアイドル信号を送出します。)

- NLPを受信したルータAは10Base特有の信号であるNLPを受信したので相手側の機器は10Mbpsであることを検出します。(アイドル信号を受信した場合は100Mであると認識します。)

- ルータAでは速度10Mであることは検出できましたが、全二重か半二重かは認識することができません。

- 通信モードを認識できない場合、オートネゴシエーションモードの機器は半二重モードに設定されてしまいます。

- すると当然対向で通信モードが違うためうまく通信を行うことが出来なくなります。

以上のことから実際にネットワークの設計や運用を行い場合は必ず、以下のようにスピードとデュプレックスの設定を合わせるのが基本になりますので覚えておきましょう。

- 片側がオートネゴシエーションモードの場合はもう片側もオートネゴシエーションモードにする。

- 片側が固定モードの場合はもう片側も固定モードにする。

光ファイバケーブル

光ファイバケーブルはツイストペアケーブルのように電気信号を使って通信を行うのではなく、光信号を使って通信を行います。電気信号に比べて外部のノイズによる影響が少ないため、利用出来る距離も長く、屋外配線としても使用することができます。

100BASE-Fや1000BASE-SX/LX、1000BASE-SR/LRなどが光ファイバケーブルを使用する規格になります。

光ファイバケーブルは光が伝搬されるコアと、その周りにあるクラッドという2つの層でできています。コアもクラッドもガラスで出来ていて、それぞれ屈折率の異なる物質を使うことで、光がコアとクラッドの境目で反射しながらファイバケーブルの中を伝わっていきます。

また光ファイバケーブルはツイストペアケーブルとは違い、送信用(Tx)と受信用(Rx)で別々のケーブルを使用します。ネットワーク機器側のインターフェースは、送信用と受信用の2つのポートがあり、双方で送信用のポートにケーブルを接続した場合はリンクアップしません。

2つのモード

光ファイバケーブルには、マルチモード(MMF:Multi Mode Fiber)とシングルモード(SMF:Single Mode Fiber)という2つのモードがあります。

マルチモード

マルチモードはコア径が50μmか62.5μmの光ファイバケーブルです。コア径が大きいため、光はコアの中をさまざまな経路で反射しながら伝わっていきます。マルチモードでは光が複数反射するため、光信号同士が影響を与え合ってしまい、伝送損失が大きくなります。そのため、伝送距離も短く(最大で550m程度)、遠距離通信には向いていません。そのかわり、コア径がシングルモードよりも太いためケーブルの強度が高いのが特徴です。

シングルモード

シングルモードはコア径が8~10μmとマルチモードよりもコア径が小さいファイバケーブルです。コア径を小さくすることで、光信号は1つの反射のみでケーブル内を伝わります。そのため伝送損失が小さく、長距離伝送に向いています。ただしマルチモードに比べてケーブル強度が弱く、価格が高いという特徴があります。

マルチモードとシングルモードの違いをまとめると以下のようになります。

光ファイバケーブルのコネクタ

光ファイバケーブルには様々な種類のコネクタがあります。

LCコネクタ

現在主流のコネクタでコネクタが小さいため、機器の多くのポートを実装することができます。

光ファイバケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ) | サンワサプライ株式会社

SCコネクタ

NTTが開発したコネクタで、LCコネクタよりも大きく扱いやすいのが特徴です。

光ファイバケーブル(SCコネクタ-SCコネクタ) | サンワサプライ株式会社

国内ではLCコネクタとSCコネクタが主流ですが、その他にも「STコネクタ」や「MT-RJコネクタ」、「MICコネクタ」などがあります。

送信用と受信用のケーブル接続に注意

光ファイバケーブルは送信と受信で別々のケーブルを使用します(2芯1対)。そのためネットワーク機器の接続ポートも、送信用(Tx)と受信用(Rx)の2つのポートがあり、相手側ポートのRxに接続したケーブルはTxに、相手側ポートのTxに接続したケーブルはRxに接続しなければ通信できません。

現場で光ファイバケーブルを接続してもリンクアップしない場合、RxとTxのケーブルを入れ替えてみると接続できることがよくありますので覚えておきましょう。

物理層で動作する機器

物理層で動作する機器としてハブやリピータなどがあります。ハブは受信した電気信号をそのまま増幅し、電気的に受信したポート以外の全ポートに送り出します。

リピータはネットワークを延長するための機器で、通信ケーブル同士を接続し、受信した信号を整形、増幅して中継・転送する機器です。

物理的に1本のケーブルでは信号の減衰などの影響で最大ケーブル長が決まっていますが、リピータを使用することにより最大ケーブル長以上の距離まで到達させることが可能になります。

ハブも同様の動作をするため「リピータハブ」とも呼ばれリピータの代用としても使用できます。

ただ現在のネットワークでリピータハブが使われることは皆無で、より効率良くデータ転送が可能なスイッチングハブに置き換えられています。

最近はリピータハブを見つけることすら難しくなってきていますが、実は意外な場面で活用されています。

リピータハブの「受信したポート以外の全ポートにデータを送出する」動作を活用して、ネットワークエンジニアがトラブルシューティングのためにパケットをキャプチャする際に活用しています。パケットをキャプチャしたい箇所にリピータハブを挿入すると、流れているデータは全ポートに送出されるため、Wiresharkなどのキャプチャソフトを使ってキャプチャすることができます。

リピータハブを活用すれば、既存のネットワーク機器の設定を変更することなくパケットをキャプチャすることができるので、いざというときのために小型のリピータハブを常備しているエンジニアも結構いるようです。

ケーブルの設計、構築ポイント

ツイストペアケーブルや光ファイバケーブルを使用したLANの設計や構築を行う際には、以下のポイントをおさえておきましょう。

ケーブルの距離制限から選択する

各ケーブルには距離の制限があります。距離制限を超えて使用すると伝送損失が大きくなりエラーの原因やスループット低下の原因になります。

そのためケーブルの距離制限を考慮して設計を行うようにしましょう。

フロア間やビル間など、距離が100m以上離れている機器を接続する場合は、光ファイバケーブルが適しています。さらに距離が数km以上離れている場合は、シングルモードを選択しましょう。

逆にフロア内などある程度距離が限られている場合は、コストが安いツイストペアケーブルの方がよいでしょう。

利用帯域から選択する

将来の予定も考慮してケーブルを選択することも重要です。現状は1Gbpsしか使わないのであれば、カテゴリ5のUTPを配線すれば済みますが、将来的に10Gbpsまで利用出来るようにしたければ、カテゴリ7のUTPの配線しておいた方がよいかもしれませんし、場合によっては光ファイバケーブルの選択も検討した方がよいかもしれません。特にサーバーやストレージを収容している機器など、将来的にトラフィックが増加すると予想されるところには、初めから光ファイバケーブルを選択する方がよいでしょう。

光ファイバケーブル設計の注意点

光ファイバケーブルには、2つのモードと複数のコネクタの種類が存在します。接続する機器ごとに使用出来るモードとコネクタが違いますのでネットワークを設計する時には注意しましょう。

ケーブルテスターでケーブルの正常性をチェックする

クロスケーブルとストレートケーブルを間違えたり、ケーブル内部が断線していたり、ケーブル周りのトラブルは結構発生します。こうしたケーブルに関連したトラブルの原因を調査するときに利用するのがケーブル・テスターです。ケーブル・テスターはLANケーブルの正常性をチェックする装置で、機能によって数千円から100万円以上のものまで幅広く存在します。

LAN-TST5【PoE LANケーブルテスター】ケーブルの導通・断線・結線ミスが簡単にわかる、PoE対応のLANケーブルテスター。 | サンワサプライ株式会社

ケーブル・テスターを使用することで、ケーブルの断線やショートといった問題や、実際にデータのやり取りが出来るかどうか、Pingが通るかどうかのIPレベルのチェックすなどを行うことができます。